光伏产业链梳理及现状讨论

发布时间:2024-10-21 01:05:16| 浏览次数:

光伏产业是20年下半年和今年上半年的一个热点,但是现在炒的话也不太炒主产业链了,现在都去炒化工产业去了。但是既然要分享的话,我觉得还是把最主要的东西给大家梳理一遍,跟大家一起讨论一球盟会官网入口下现状。除了光伏之外,我个人还关注就是风光储这一块,然后TP电商代运营,还有垃圾发电这一块。

先大概给大家说一下咱们国家光伏资源的一个情况,如果就是3060这个目标,我就不给大家说了,应该特别熟悉了。然后直接就说一下咱们光伏资源还有产业链这一块的东西。

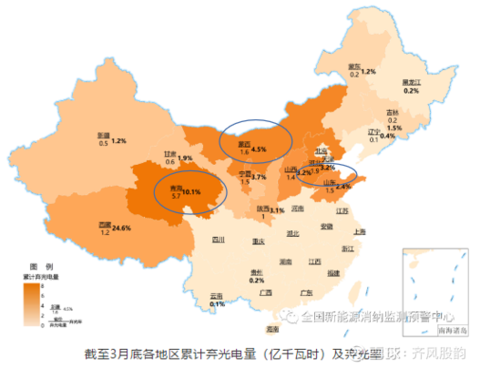

这个画圈圈的就是咱们国家目前各地区累计光伏发电装机量,还有装机占比的一个情况,画圈的就是前10名。如果对比咱们国家的光照资源来说的话,其实相对来说比风电分布的是较为平均的,也就是表明了咱们国家光伏这一块的消纳能力比风电要好一些。因为风电我也看,但是不会差太多,1%、2%的一个差距。

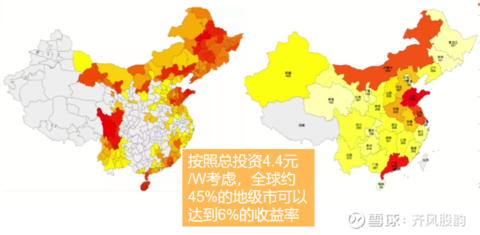

这个是2020年,就是今年开始的时候做了一个内部分享,带颜色的这一块就是咱们在2020年底的时候已经能够实现平价的项目,但是现在基本情况发生改变了,大家都知道组件现在涨得超级厉害,所以这个不太具有观察效应了,但是硅料降价之后,组件一定会回到平均的,所以说这一块是完全可以能够保证平价的。

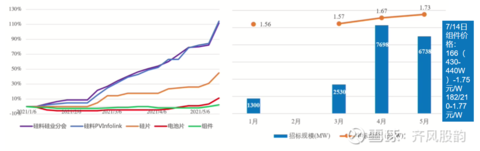

这个是从今年开始到去年,硅料的价格还是一直往上涨的,5月6号的时候一个大幅上升的趋势了。我们进行测算的线%一个储能占比,现在综合成本可以达到4.5元/瓦以上,但是储能的成本现在是2~3毛钱,如果不考虑储能的经济性的话,储能大概会影响系统内部收益率1个百分点。

储能我们之后还会继续在再稍微带一下,所以说按照4.5左右的一个总投资成本的线%的收益。如果大家对下游电站,尤其何勇老师可能更熟悉的线%已经是非常低的一个水平,已经到达极限了。所以说现在组件的价格直接影响到了下游的需求。

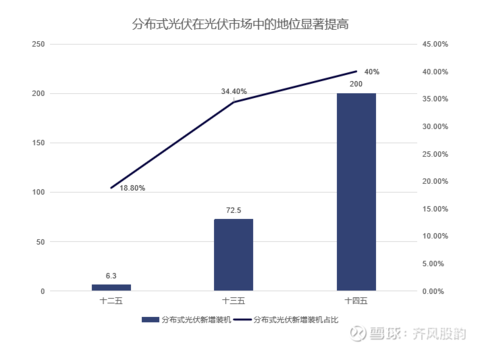

为什么要特意说一下分布式,因为前段时间尤其是“整天推进”这个政策出来之后,对分布式影响是非常大的,而且当时也带了一波尤其是BIPV(建筑一体化)操作的大幅上涨,然后也带火了像是森特股份这种大牛股。

分布式当时在“十二五”还有“十三五”的时候,它占比是比较低的,但是一直是咱们光伏的一个增速的执法点,但是预计到“十四五”的时候,占比是会出现一个显著的提升,我觉得不止到40%这个水平。

引起分布式需求量大幅上涨的三个原因,主要还是咱们国家对分布式光伏发电的政策支持。

首先就是5月20号的时候,国家能源局正式发布了5亿元的总补贴,如果按照每度电三分钱来算的线GW的一个分布式光伏装机量。

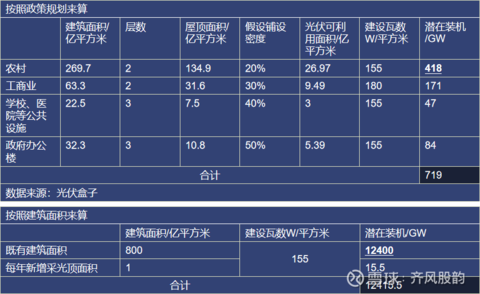

最重要的是启动分布式整县推进政策,明确的规定了说未来会在党政机关建筑屋顶是不低于50%的一个光伏装机量;学校、医院这种公共建筑是不低于40%;工商业不低于30%;农村户用不低于20%。这个就是直接界定了咱们未来对分布式发展的一个定性指标。

整县推进其实是一个分布式光伏影响非常大的一个政策,政策出来之后,地方政府因为他们要出试点方案,所以说这里面就会出现各种问题,但是国家相关部门也对这个问题做出了明确的表述,比如说有5个基本观点。

②试点不审批,就是这个东西全都由地方地方政府来管辖,国家不会直接去强制它;

④竞争不垄断,直接就决定了未来分布式光伏的发展,一定是各个领域的大中小企业都会积极参与的一个政策,基本上就是一个央企带动地方性的EPC(工程总承包)企业,在带动整县推进的这种具有很强整合能力的民企,比如说正泰能源这一类的分布式企业;

根据刚才的比例来说,也进行了一些测算。如果按照农村还有各个建筑物的建筑面积,还有可辐射的密度来进行计算的话,咱们国家存在的一个户用光伏的需求可以达到190GW。

所以如果按照5年来算的线多GW,这个数据就非常庞大了。如果单纯的按照建筑面积来算,潜在需求就可以达到很理想化的状态,是12,415。但是如果只有1%的渗透率,也能达到100多GW的一个潜在需求。

关于分布式IRR,这个也是在今年还没有归到各个产业链,就像逆变器这些之类的,还没有大幅涨价的情况下的一个收益率,那个时候的收益率还是可以看到过去的,但是现在因为涨价了,就算是有这种三分钱的补贴,也比不上以前的大股的1毛钱的补贴了,所以说这个一定是会拖延的。

但是据我们所了解的,尤其是今年下半年,如果说组件的价格是会有下跌的话,其实对分布式的需求是非常猛烈的,因为今年是有补贴,但是明年就不太一定了,而且分布式相对于集中式来说,它的经济账算得不是很明白,所以说他们会把握住这种补贴的机会,所以需求16.5的话我觉得是没有问题的。

①租赁模式全额上网,这个好理解,就是业主把自己的屋顶给租出去,然后开发部门就光付给业主租金就可以了。

②EMC合同能源模式,这个模式类似于融资租赁模式,也是咱们目前分布式光伏的主要模式,业主跟相关开发企业建立一个合同,然后在合同期间的时候,相关企业约定给业主多少钱的一个利润,然后剩下的大部分利润都是由开发商来所得的,因为前期的投入全都是由开发商投入的,所以业主不会承担一些风险,这一块是对两者都两全其美的一个方法。

大企业这里指的就是央企参与难度比较困难,这也是为什么说前几年央企就集中开发于集中式而不开发于分布式,因为分布式的话,如果你想要获得一块屋顶,就要跟多个业主一块去协商,经济成本是很高的,而且相对于集中式来说没有太大的经济效益。

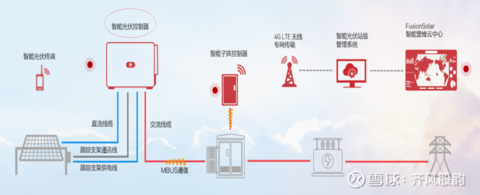

项目运维难度大,这个也比较好理解,就是房子多了,所以你维持的项目多了,这个时候就需要用到像华为这种专业运维的平台来进行整体运维。第三是屋顶面积与用电负荷不匹配,直接导致了消纳能力不行跟经济性的下降。缺乏好的金融模式。项目电费收取困难,这都是目前的难点,但是因为当时国家还没有推行这个政策,所以说它一定是会面临这些问题的,但是当国家积极要建设这些的话,我觉得咱们都是能够克服的,因为大方向是在这里。

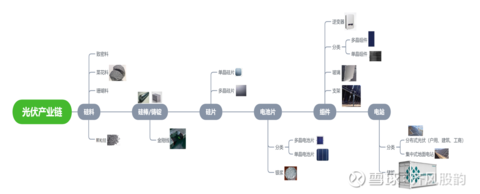

虽然说今天给大家讲的是光伏产业链,但是也不能算是完整的一个光伏产业链,因为我们所认知的主产业链,硅料、硅片、电池片、组件,还有就是电站什么的,但是除了这些之外,比如说硅料的话,它分为这么多硅料,但是硅料上面还有硅粉,上游还有很多化工相关企业,还有设备厂商。除此之外,逆变器或者说是背板、胶膜、设备,还有比如线缆、变压器、变流器、充电桩其实都是属于光伏产业链,基本上都会受益于光伏产业链的整个爆发式的增长,但是细分的话就太多了。我自己也没有把所有什么胶膜这种材料全都给看一遍,所以可能更关注于主产业链,今天主要给大家讲主产业链的内容,但是后面次产业链我会再进行补充。

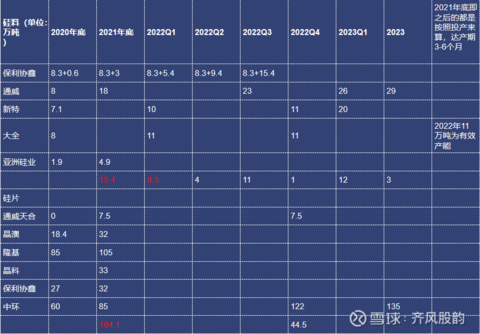

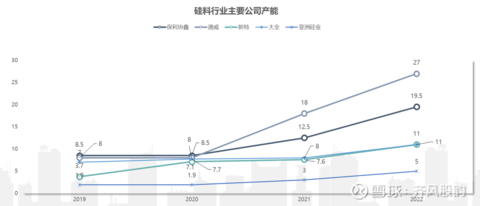

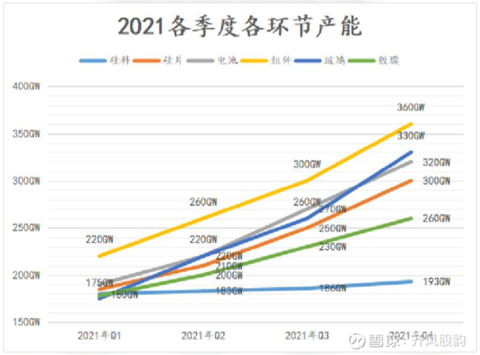

首先大家最关心的硅料供给问题,也是现在目前开发的重点问题,先说结论就是今年归到供需确实紧张,主要原因就是今年的硅料没有很大的增量,反倒是硅片的拓展节奏非常快,而且由于下游的这种阶段性失衡的推波助澜,使得现在硅料价格出现疯狂上涨。虽然说现在也是有一个下滑的趋势,但是据我们所知还是维持在200块钱以上的水平。但是产能的线年的上半年的中期就会批量释放,所以说会一部分的缓解这种供需压力,尤其是现在的硅片,硅片下游出现了严重的产能过剩的问题。

这是我们总结的一个表,硅料前5大企业,硅片前6的,虽然说只取了头部,但是现在的硅料硅片它头部的集中效应确实很强,所以也基本上能够反映一些问题。

其中保利协鑫,后面这一块是颗粒硅,前面这一块是棒状硅,这里面是名义产能,意思就是说如果按照投产节奏的线个月的一个投产期,可能最快三个月也说不定,所以他这个名义产能会再加上3~6个月的一个投放期。

但是大全这一块完全就是一个有效产能,所以结论就是截止到2021年底,前五大硅料企业的名义产能同比增长了15.4万吨,折合成硅片的供给就是50GW。而前六大硅片的名义产能却增加了100多GW。所以这就形成了一个阶段性的失衡,也是今年为什么涨这么高的一个原因。并且说硅片的产能投产时间较短,投产期靠前,所以加剧了这种供给关系。

明年硅料产能的主要贡献厂商,就是新特的那4万吨,大成的3万吨,应该是3.5万吨,如果再加上产能利用率的一个爬坡的线万吨。保利挺多,基本上都是颗粒硅增长。

现在硅料锁单问题算是一个常态,不光是今年,其实明年我们看大全的招股说明书,它的硅料明年基本上可以达到满产满销,也就是他的所有硅料产能全都是被锁定了的,这种头部企业的硅料产能基本上全部都给锁定了,所以满产满销不是问题。

前五大的名义产能,今年底的名义产能可以达到49.3万吨,折合硅片的线GW。如果明年不考虑新增的线GW基本上可以占明年很大一部分的装机量了,164和200的话要考虑容配比的问题,就是1.2。

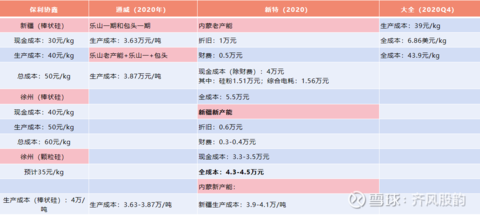

这是硅料的一个成本,看这个成本的话,大家也知道现在为啥都要这么赚钱,就按通威来说,通威到现在生产成本可以达到3.63~3.87万/吨,如果再加上一些销管财研的费用来算,折合成1万的线万吨,但是现在的价格如果折算成万每吨的线,所以大家可以稍微计算一下它现在是有多暴利。

在成本端来说硅粉占很大一部分,就是原材料这一块,综合电耗占20%,一吨的线度电,所以说这个工厂能够拿到多低的一个电价水平,就直接决定了他的一个能力,因为硅粉的原材料基本上是不会有太大差异的。还有折旧费用和其他的销管财研费用。

总体来说的话,就是通威的成本是<大全<新特,新特和保利协鑫差不多,但是协鑫的话它新产能还是比较多的,就是它的老产能比较多,所以拉低了它整个的一个生产成本。

其次就是大家所关心的颗粒硅的一个问题,首先说明结论,颗粒硅的理论成本来说是很低,但是所有的理论全都建立在它可以大幅量产大幅投产的一个背景之下,但是据我们所知保利协鑫上半年只有6000吨的一个产量,就算是到现在也不到1万吨,所以说它市占率是非常低的。

其次就是质量问题,因为碳比较多,还有氢跳之类的各种问题,就导致了它会有掺杂率方面的问题,但是据中环来说70%没有问题。这个大家可以心里有个数,因为中环跟协鑫是关联关系。

目前来说,因为颗粒硅没有大的量产,他理论的成本很低,但是他现在售价却不便宜,比致密料低5000元,所以说到下游这些硅片厂商的话没有相差太多。它的优势就是投资成本比较低,生产成本较低,它的综合电耗可以达到18度电,所以远低于棒状硅的60度电。

颗粒硅的供求关系,供给只有江苏中农能可以实现量产化,就是保利协鑫这家公司。而且它的投产节奏刚才从那个表中也可以看出是非常激进的,但是到底能不能出来,我们还需要继续再看,但是这个需求因为说颗粒硅现在确实很少,所以说只要是可以用的话,这些硅片厂商都是可以用的,而且我觉得颗粒硅如果是真的能够实现量产化能够走出来的话,对整个光伏产业都是一件有幸之事。

像上机数控、中环、隆基、晶澳这些企业跟保利协鑫签订的长单协议里面都是有颗粒硅的整合和掺杂。

1、说一下这四家企业,通威股份是从鱼饲料起家的,所以它的成本控制不管说是硅料还是电池片都是非常棒的一家企业。但是现在这家公司最大的问题就是为什么说现在硅料的价格一直在涨,甚至在和硅片的博弈中硅料还是占上风,但是硅料企业的股价却没有涨。就是因为大家有了这种这种降价的预期,而且还有玻璃企业的这种前车之鉴,所以说不太会认可它现在的利润增幅。

通威另一个问题就是它的电池片,刚才说了它的成本控制很好,但它并不是光伏起家的,不算是本行业的公司,所以在技术上面跟这种专门做硅料或者光伏的这种企业,就像隆基、晶澳、晶科这种企业,它技术上面是有一定差距的,所以大家现在对它最大的担忧就是它的电池片技术到底能不能走出来。

因为我们看到大型企业他们压住的都是TOP CON,但是通威是HJT,但是他Top con也做,只不过HJT进度更高一些,所以我们害怕它在这方面会有一些落后,因为新技术这一块实在是比较重要。

其次就是它内部管理层的一个问题,它内部管理层现在是比较复杂,昨天刚发布它一个负责电池片的大佬退位了,换成另一个了,所以它里面一定有人力资源跟内幕的情况。

2、保利协鑫比较有意思,因为刚开始看光伏的时候,好多人就不太认可这家公司,确实黑历史很多,我没有专门看过这家公司,但是偶尔看其他企业的时候也留意过。这家公司给我的感觉首先确实就是财务状况很不好,也确实没钱,但是他真的什么都想做,什么BIPV,什么运营管理,还有组件、硅片其实都有涉及。而且这家公司比较执着,因为它算是除了通威之外,就算在2020年,它也是跟通威能够并齐在一块的一家硅料企业,。但是他能够在这种情况之下,还拿颗粒硅代替自己的棒状硅来革自己的命,我觉得这种精神可嘉,企业精神很好。

3、新特能源,第一它的成本控制不是最优的。,第二它的硅料产品不是最好的,但也受益于这次硅料涨价的影响,加之它之前估值比较低,所以算是起来了一会儿,但是我对这家公司的印象不是很好,感觉这家公司有隐瞒利润的可能性。虽然说它的利润确实大幅度上涨了,但是如果到从它的利润倒推它的售价来说,里面一定是有一些问题的。而且这次对大股东的增持事件,对于小股东非常不友好。

4、大全能源是今年过两天就要在科创板上市的一家企业,如果大家有中签的话,我觉得这家企业最低是个三倍股,我对它的一个利润预期今年至少是40多亿,但还是在硅料价格到下半年平稳下降的一个趋势之下。所以说如果给他30倍市值也就1200了,但是他现在上市的估值只有400多,所以说大家可以留意一下这家公司。这家公司虽然说成本不是最好的,但是质量一定是最好的,它的单晶硅料的占比可以达到99%以上,通威都没有做到这个水平。而且它在科创板上市之后,它的基本面会有一定的改善,据公司所说的线万吨。什么概念?它现在是7万吨,一年可以涨三至少是3、4万吨的一个水平,所以它的产能也是在不断上涨的。问题就是说它今年的业绩实在是太好了,如果说明年硅料真的降价的话,其实它明年就只是一个微利的水平。所以说如果单看业绩的话,就像是今年的玻璃一样,都是一个微利的水平。但是玻璃也创了新高,所以说硅料这一块,大家可以参考一下玻璃行业。

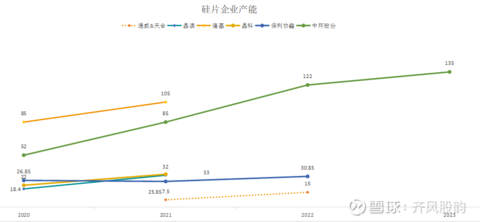

硅片主要看两家公球盟会官网入口司,就是隆基和中环。截止到2021年底,隆基是105GW,中环是85GW,隆基还是比中环要高的,但是隆基现在是要发展组件业务,所以说它的自用比例比较高,明年的话隆基还是要高于中环的,但是在后年来看的话,中环就已经成为出货量最高的一家硅片企业了,要赶超隆基了。

关于产能有一个问题,隆基105GW之后,2022年我实在是数据没找到,我知道大家也关心这个问题,但是我确实找了,我只找到了这家公司未来市占率的一个预期,但是没有找倒它产能投放的日期。

中环210硅片产能2021-2023年分别可达到50GW-51GW,100GW和115GW,它未来所有的新产能都是210的产能,所以说他对210这一块还是比较认可的。但是210现在还是有一定技术壁垒的,虽然说不是很高,但是因为尺寸变大之后,它的非硅成本技术性水平是大幅上升的,这一块中环210的良产率还在不断爬坡,它现在210的毛利率水平是182的78%左右,所以说它的非硅成本高,它的利润比较低,但是对电池企业有一个非常好的非硅成本的降低。

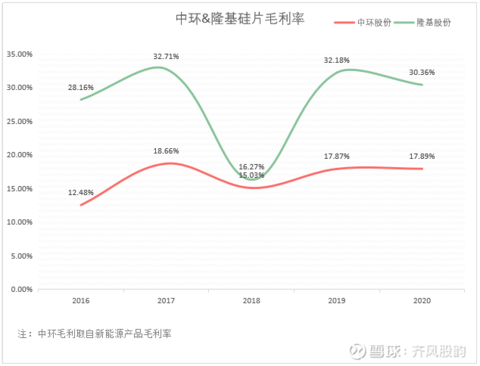

硅片是整个主产业链里面最挣钱的一个行业,隆基今年底毛利率可以达到30.36,中环是17.89。中环之前也是因为各种的体制原因,所以说它毛利率跟隆基相差很多,而且隆基在硅片成本和毛利率上一直是大家所质疑所诟病的的一个事儿。

我们也进行了一些总结,里面也一定是有内幕,就是我们看不到的东西,但是我们已知的第一就是它产品出货结构;第二就是隆基是有定制化设备的,它有一些特殊的东西它是自己生产的,所以说它购入设备的成本要比别的企业低;第三就是规模效应;第四就是技术研发和历史经验,就是定性的一些东西。

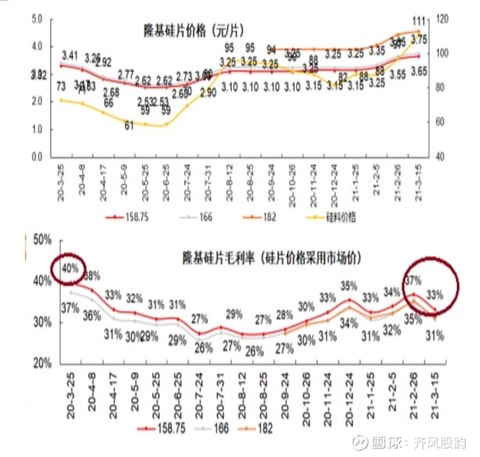

因为硅片的利润确实比较高,所以说硅料这次涨价很大一部分压缩到硅片的盈利水平。从这张图上大家可以看出来,硅料成本增长了52%以上,但是硅片的成本只增长了20.44%,除去非硅成本的降低,这里面很大一部分都是被硅片的利润给消释掉了的。但是硅片确实比较挣钱,就按3月份33%来计算的话,当时算了一遍,隆基硅片的净利润还是可以达到20%。

非硅成本的降低幅度现在已经变得很缓慢了,未来的硅片降本路线我觉得最重要的一点就是硅料价格的降低,还有就是颗粒硅的引进。其次就是非硅成本,就是技术提产将本;薄片化;上游原材料将本;边际成本改善,就像中环这家公司一样。

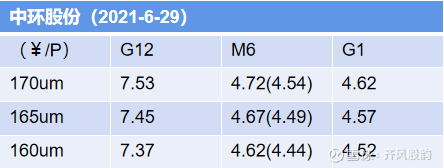

6月29号中环发布了自己的价格,但是刚才也就是说今天早上的时候看到中环又发布了一个新的价格,其中166的价格是直线好像,对应到电池片的线元/瓦的一个成本。从这里也可以看出来,最主要的一个区别就是中环它的价格比隆基要低很多,中环现在的进度确实很激进。而且除此之外,中环研发的160跟165薄片化的硅片,但是隆基还只停留到170,也就表明了中环它以后是立志想要在硅片企业做一个专业化的龙头企业。

中环之前确实有一些问题,比如说成本比较高,因为从它毛利率就可以看出来;厂房自建;资本开支高;有息负债高;少数股东权益高。这个少数股东权益解释一下,就是因为中环母公司它是不自己承担经营的,它大部分经营都来自于子公司,其中有一家子公司叫做内蒙古中环协鑫硅材料。这家公司的利润占整个公司将近一半以上的利润,但是这家公司不是中环自己的一个企业,这里面中环占了50%以上,除此之外就是交银还有建行,还有保利协鑫,所以说它跟保利协鑫是有利益关系的,而且少数股东权益里面有很大一部分也是协鑫的所得,所以说他的少数股东权益比较高。

但是我们也看到了中环的基本面改善,比如说210需求量有望超出预期,210现在的市占率还是比较低,和大家所预期的一样,210现在的市占率没有182高,182可以占到22%,210只有不到12%,现在仍然以166为准。

我们通过下游的一些专业做电池的和推广电站的那些企业所了解到,210在非硅成本上的降低跟电站的直接收益上确实有很大优势,所以说210的需求有望超出我们的预期。

除此之外,就是大股东变更后管理机制变得更积极,从各个方面都能够看出来。而且今年上半年中环的业绩是非常亮眼的,很大一部分得益于它毛利率的提升,在硅料大幅上涨的情况下,毛利率还可以上升那么多,除了它内部节约硅成本外,一定还有它管理机制上成本的降低。

差异化竞争策略,体现在不同的薄片化率上面,还有210这一块的大力推广上。

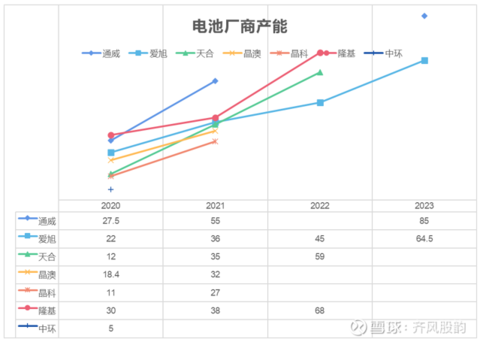

电池前六家企业的合计产能就是223GW,这也可以看出来现在电池也是严重过剩的一个状态。产能的分布如。

有两家专业化企业就是通威跟爱旭。通威和爱旭相比,通威的一个问题就是说它的产能虽然比较高,但是它的旧产线多,但是在这种情况下,通威的成本还是比爱旭低一些。

爱旭的好处就是有很多都是新产线,而且它的掉头比较好,就比较容易,它2021年Q1之后投产的全都是它的新型电池产品,它押注的是IBC。

隆基2022年出来的产能也全都是新技术产线,明年投产的就是隆基、爱旭、天合还有通威,其中隆基占大头。天合名义上会投产这么多,但实际上还是看它的投产结构问题,因为它的产能实在是特别乱,通威两年可以投产30GW。

如果单看销量,其实这两家专业化企业的公司,它的销量同比都可以出现大幅上升,但问题就在于今年上半年电池片企业的利润实在是特别单薄。我们猜测,现在一个正常的电池厂商,不针对某个电池片厂商,它的利润应该是负的,就赔钱的。

所以今年电池片的风险点就是毛利率比较低,费用率还在不断上升,而且电池片行业是主产业链当中最不好的一个板块。第一就是它有技术风险,但是在这种带技术的板块,它反而是盈利能力最低的,而且它的话语权非常不强,从这次的硅料涨价也可以看出来,爱旭在这里面的地位就比较尴尬,但首先就是爱旭的体量实在太小,某一个上游的波动确实会给爱旭带来一个大幅的涨价,大幅的业绩提升,这个在后边我们会再讲到。

电池的技术路径也是大家目前最关心的一个点。电池片如果宽泛的来讲就是硅基太阳电池、化合物薄膜电池和其他太阳电池。我们目前看到晶体硅太阳能电池包含单晶还有多晶,薄膜硅太阳能电池基本上现在不太用了,因为它的转化效率低,而且成本贵。化合物薄膜电池是之前炒BIPV的一大重点, CdTe就是薄膜太阳电池,它的好处就是可以广泛应用于BIPV,它的柔韧性比较好,而且转化效率也不会差很多。但是晶硅的话,虽然说它的柔韧性不太好,但是它的成本低,所以说现在晶硅也在努力的做这种柔性化的太阳能电池膜。

如果大家对BIPV跟碲化镉薄膜比较感兴趣的话,可以看一下美国的第一太阳能,它是一直从那个路线走过来的,他的发展方向决定了碲化镉薄膜行业的发展方向。咱们国家龙炎能源跟嘉盛这两家公司都是做分布式 BIPV很不错的企业。

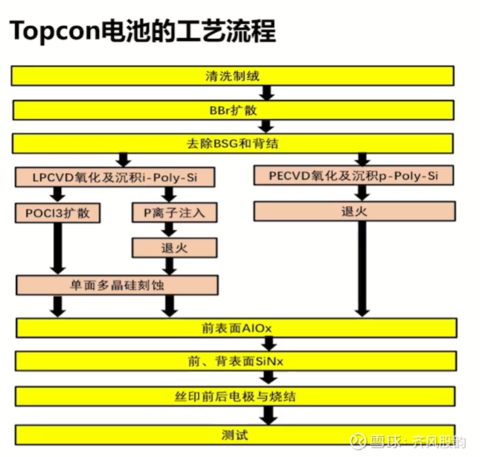

各技术路线理论效率:PERC方面,前两天通威发布了自己PERC的最高转化效率大概是24.48%,电池片现在的转化效率已经接近顶部,所以未来一定会大力拓展这种新型的,但是新型的道路在哪里?如果单看TOP的话,单面的Topcon电池它的转化效率是非常低的,所以未来的出口是在多自动化的Topcon电池。但是多自动化的话,两面都需要钝化的,技术性比较高,但是它的转化效率比较低,所以更多厂商选择Top con,要在这个基础上进行转化,加上自己的技术,形成自己的技术壁垒。

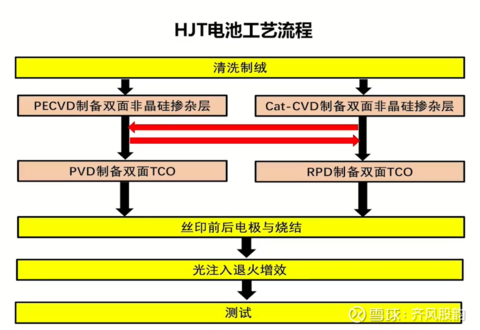

HJT方面,它的转化效率相对来说也是比较高的,但现在也是有一些问题,比如说设备稼动率只有一半,也就是说它的产能有效率,就是价值,整个产线的价值只能发挥到一半。除此之外产线的投资也比较高,是PERC的两倍,最重要的是它的低温银浆和氧化铟这种稀有元素的耗量,直接增加了它的成本,但是优点就是高效率、大尺寸、低衰减、双面率高、工艺简单、薄片化,容易与钙钛矿直接进行叠层,通过银包铜可以减少银的使用量。

上图是它的制备工艺,其中这两个是并行的关系,也就是两个选之一。左边这个是目前就是迈为股份和捷佳伟创正在研发的PECVD。

Topcon的话,工艺难点主要是硼扩散、多晶硅沉积、多晶硅掺杂,但是Topcon现在渗透率比较低,主要产能集中在中来、隆基、天合光能,以及海外的LG。中来一直在做Top con的,目前正在研发Topcon+钙钛矿这一技术路线。据他所说的话,现在Topcon能够形成经济性,主要原因就是它比PERC电池卖的贵,但是这并不是一个可持续的竞争壁垒。所以未来Topcon还是要在技术工艺上进行优化,还有成本的降低。

但是Topcon的好处也是显而易见的,就是它能跟现有的设备有机结合,尤其对这种大企业的老产能有很好的兼容保护作用。

天合目前还正在延续着PERC,而且他现在将要建的产线都是PERC的,虽然说他要在里面预留Topcon的接口,但是他现在只进行到研发上。

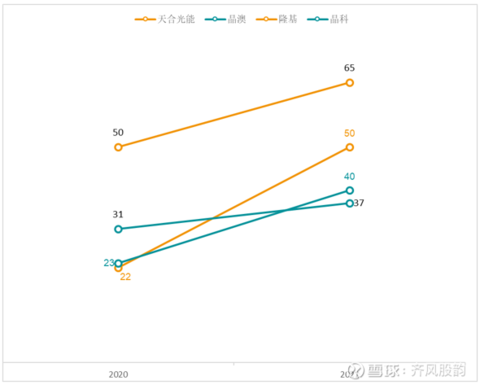

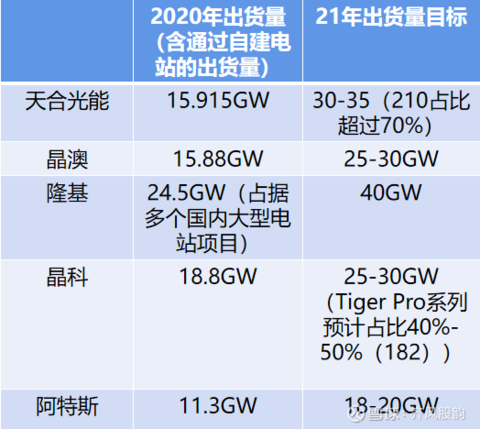

组件稍微给大家说一下,简而言之组建现在产能过剩问题也非常严重,前4家就已经占据了全球大部分的需求,而且如果通过目标来说的话,这几家企业的加总基本上就是全球的需求量了。

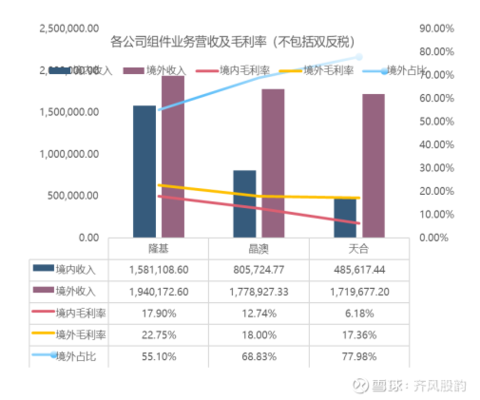

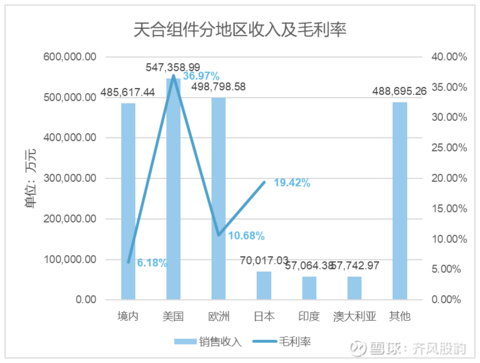

隆基在这里面做的还是比较优秀的,但是它的毛利率也只能达到18%~22%;晶澳属于这里面的一个平均水平;天合光能比这还短,但是天合我不太喜欢这家公司,就是因为这家公司确实有一些问题,比如说2020年的时候它在印度、澳大利亚这几个国家里面,它的组件卖的都是赔钱的,所以它最主要的盈利来源就是美国,在美国它的利润率比较高,但是在中国同水平来比,跟隆基还是有非常大的差距,有10%来几的一个差距。

隆基主要还是在国内,隆基这家公司你要看2019年的时候,其实它的市占率并不高,只能排到第七,但是这家公司比较聪明,它把握住了中国的市场,因为中国占全球30%~40%的市场,所以在其他企业都在大力发展国外的一些组件的时候,隆基重点发展这种央企,所以它2020年的组件出货量出现了一个大幅的上涨。

但是隆基我们通过一些数据测算,发现它的成本反倒是最低的,是因为它是一个完全一体化的企业,它的硅片成本很低,所以说它就可以把硅片的利润全部移嫁在组件端。但是天合光能,因为它不生产硅片,而且电池也只有一部分,所以它的成本是非常高的,所幸它在美国卖的组件比较高。晶澳就属于中期水平。晶科这家公司比较有意思,不太挣钱,但是它在一些小地方,比如说美国、越南、巴西、以色列、泰国这种地方市占率是第一,它海外扩展的非常好,但是不挣钱。

对于一体化企业来说,昨天也做了一个测算,按照20万的一个硅料价格,公司达到盈亏平衡点的组件含税价格是1.75元,意思就是说如果现在的组件大家看到的一个市场价是1.75元,这家企业基本上是不太挣钱了的,不含税的线元。

硅料价格下跌之后,这也是冬凉老师之前问我的,我也在一直想这个问题,给大家一个参考,我觉得组件是有望成为最大的受益者。第一,它的市场集中度是在不断升高的,所以说它的利润不会完全转移到下游,因为它的下游是电站企业,它的签单还有交付期较长,比如说我现在的价格是280,我以后价格是180,但是我当时签组件的价格参照的原材料价格是200,所以说它是有一个利润差的,这一块是组件最为受益的。但是看硅片的话,硅片组件它的交付期比较短,所以说它的卖出价格基本上是和现场的原材料价格是一致的,所以它利润的套现能力就比较低。

与其他组件商相比具有硅片端优势,可降低组件成本。销售端偏国内,国外相对较薄弱。财务和资本状况是最好的,有更多资源搞研发和渠道。业务重心明显向组件端偏移,对公司的影响:①每销售1W的组件比销售1W的硅片可多得1倍的毛利润,影响现金流和总营收;②组件端毛利率低于硅片端毛利率,拉低公司总体毛利率水平;③组件端三费率高于公司平均三费率,拉高公司总体费用率;④在不改变硅片产能的情况下,每扩产1GW组件和电池片需要5亿元以上,扩产1GW硅片产能需要4.33亿(切片1亿、拉棒3.33亿),扩大公司未来资本支出;⑤组件端存货周转率和应收账款比硅片端高

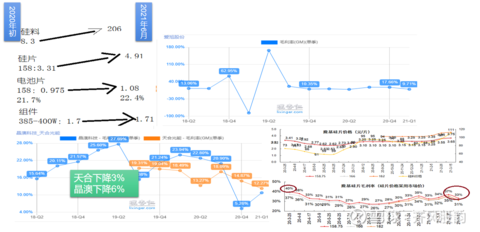

首先要说明的是光伏行业现在确实比较成熟,抗压性也比较高了,2020年初的时候,当时硅料18.3元,组件是1.7元,但是涨到2021年6月的时候,硅料价格206,但是组件价格只涨了0.01元钱。组件企业是扣除了运费计入成本的测算之后,组建这一块确实承受了很很大一部分,电池片也是毛利率不断在下降。硅片的话大家也看到了,这里面一定是有非硅成本的因素,但更多的是一体化的企业里面,它面对这种波动性的抗压能力确实比以前要好很多。

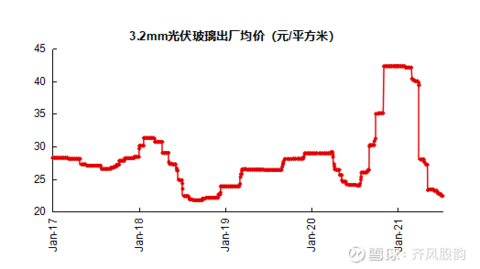

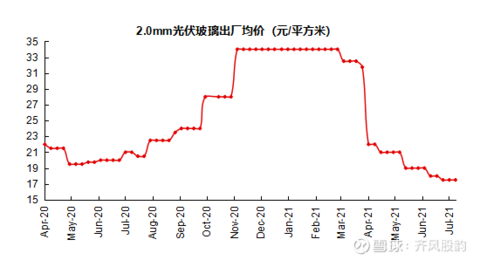

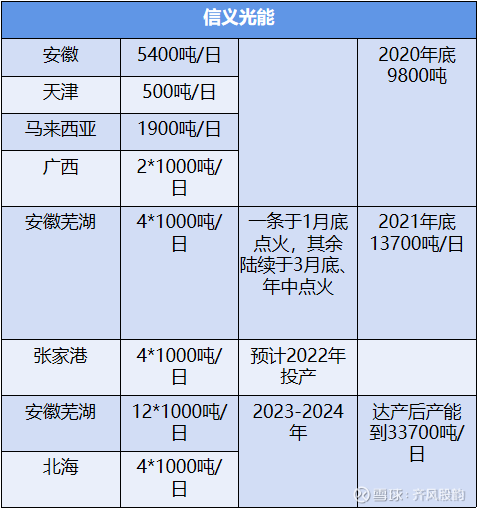

玻璃算是副材,简单过一下,现在玻璃价格跌了很多,从这一块也能看出来。玻璃的话,福莱特跟信义光能为什么要说这两家公司,第一就是两家公司合计的市占率比较高,第二就是这两家公司具有盈利性能力的优势。

新进入者关注的是南玻A还有福耀玻璃、彩虹新能源。彩虹新能源弹性比较大,但是这家公司黑历史也比较多,就像是刚才所说的联创股份这类型的公司。但是如果按福莱特的产能投资来说的话,未来还是会有一个业绩的爆发性的增长。所以说我对这家公司比较看好,但是说如果你指望着今年它的业绩有很大的增长的话,是不太可能的,因为价格降得很厉害。但是这两家公司在行业里面的决定性优势就是它跟其他二三线%的利润率水平。

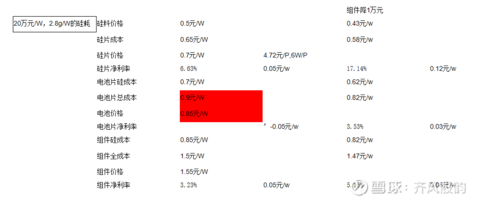

这个是昨天平时做了一个表,如果我们按照20万元/吨,2.8g/W的硅料耗材来算,硅料价格现在可以是0.5元/W,加上非硅成本的线元/W,这个是行业的平均水平。硅片的价格现在是0.7元/W,也就是说目前这个阶段硅片的净利率可能只有6.63%,也就是每瓦可以挣0.05元。

电池片的硅成本是0.7元/W,电池片的总成本是一个比较关键的问题,0.9元/W,可能里面有些误差,但是基本上我觉得没什么太大的出入,所以说现在电池片的企业是亏钱的。这个是扣税之后的价格,按照它扣税价格跟它的总成本来议价的话,它现在每销售一瓦可能会亏5分钱。就算按通威的话,我觉得它也不会赚钱的。但是如果说像刚才中环跌价了对吧?跌了每瓦三分钱,所以可能会给电池片让出来三分钱的一个利润,这样的话它还是不会太挣钱。大部分企业还是在亏钱的。

按组件硅成本跟全成本还有价格来计算的话,现在组件的净利率只有3.23%,但是这一块大家要记住,组件的交付期比较长,也就是说六个月之后,如果按照先进先出和后进先出来计算硅料的产出成本,是可以这样计算的,但是看它这个成本是先进先出还是后进先出。

但是要说一个问题,我们内部讨论的时候,如果硅料降价的话,谁是最大的受益者?我也进行了一些测算,硅料每降1万块钱,硅料就是0.43元每瓦,硅片成本就是0.58元每瓦,硅片的净利率就可以从每瓦5分钱涨到每瓦1毛2,也就是它的净利率可以从6.63%涨到17.14%。所以从这一块来说的话,其实硅片是最大的一个受益者。

如果说硅料涨价之后,硅片也跟着跌价,然后把这一部分移嫁在电池片来说的话,电池片可以达到每瓦三毛钱的一个利润,就可以转盈,但是它的利润还只有3.53%。其实电池片是一个特别苦的一个行业,就算是硅料不涨价,它这个行业每瓦的一个净利润也只有5~8分钱。什么意思?就是说如果按照9毛钱到1块钱来算的线%,这就是大家公认这个行业应该所得的利润。组件的线%。

所以我觉得如果硅料价格降低的话,是硅片企业最受益,其次就是组件企业,然后就是电池片。

这个行业逻辑也不用太多讲。想说一个问题就是说大家其实看光伏确实很好,增速也很快,但是增速快不代表这家企业可以挣钱,也不代表这个行业复合增长平均在20%以上,这个企业就可以是30倍或40倍的一个估值,里面更多的是如果说这个行业实在很辽阔,大家显而易见它的竞争者变多,利润空间被压缩。市场空间不等于挣钱,所以说第一要选到这个行业里面比较好的公司,可以承压的公司;第二就是选弹性比较大,或者说上游的一个铲子公司。

铲子公司也是最近我们公司经常在说的,因为现在挣钱的不是这种光伏企业(光伏组件这种主产业链企业),反而是那种侧边受益跟他擦边球的这些副产业。

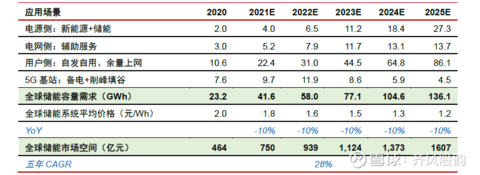

光储平价化是储能快速发展的基础;全球来看户用储能潜力更大,国内目前条件和政策指引下发电侧和输电侧配套增长更快。储能全球可以达到30%,未来咱们国家单独就可以至少达到50%,这是有目标的,所以比较确定。

预计2025 年全球储能需求中性情形下为136GWh,市场空间超千亿,5 年CAGR28%。国内储能未来五年有望保持50%以上的复合增长

电源侧:主要需求驱动为新能源发电配储,按2025 年全球风/光中配储渗透率悲观-乐观情形下预计为25%-35%/35%-45%、配储功率比例为15%、备电时长为2h 测算,2025年全球风光配储容量预计需求为23.6-31.1GWh。

电网侧:主要考虑辅助服务市场产生的需求,分存量和增量市场测算,其中存量市场驱动为储能替代辅助电厂容量,增量市场驱动为新增化石能源发电机组配储。按2025 年存量/增量配储渗透率悲观-乐观情形下预计为12%-18%/70%-90%、配储功率比例3%、备电时长2h 测算,预计2025 年电网侧储能容量需求为10.5-16.9GWh。

用户侧:主要考虑户用光伏配储需求,其中考虑经济性和高楼聚居的居住条件,国内主要是工商业光伏配储为主。海外则包括居民用和工商用。按2025 年国内居民/国内工商/海外户用光伏配储渗透率悲观-乐观情形下预计4%-6%/15%-30%/30%-50%、自发自用场景下配储功率比例100%、备电时长4h 测算,预计2025 年全球用户侧储能容量需求为67.3-114.3GWh。

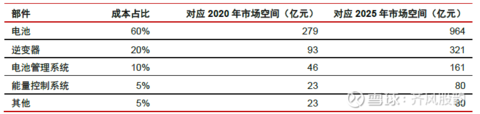

储能组成部分: 电化学储能系统由电池组,电池管理系统(BMS)、储能逆变器(PCS)、能量管理系统(EMS)构成。

储能系统市场主要有两类参与者:电池制造厂商和PCS(储能变流器)厂商。PCS厂商以阳光电源为代表,具有逆变器行业积累数十年成熟规范的国际化渠道,携手三星等电芯厂商向上游拓展。电池制造厂商以LG化学、宁德时代、派能科技等为代表,基于电芯制造基础向下游拓展,宁德时代等厂商电池业务仍以动力电池为主,对电化学体系更为熟悉,目前主要提供储能电芯和模组,处于产业链上游;派能科技专注于储能市场,产业链更长,能够向客户提供与产品相配套的储能系统集成解决方案。

阳光电源算是比较好的一家企业,整合能力比较强,而且它是在光伏里面渠道建设比较好的一家公司,但是目前储能最大的问题就是它虽然增速高,但是它的竞争格局非常不好,而且现在没有出来一家比较优良的企业,大家所说的派能其实也只是在国外的市占率比较高,在国内还没有很大的动作。

再说一下储能,储能现在确实增速很高,但是集中度非常低,所以说这些企业他们现在还是错位竞争的状态,这个跟逆变器比较像。就是说完全没有达到市场饱和的程度,逆变器它的市场集中度相对来说比较高,但是在这种情况下,阳光电源还有华为这些企业,大家的市占率还是会有一个很大的增速,逆变器最好的一点就是它的需求量是远超于光伏装机量的增长的。第一,因为它的集中度比较高,第二,因为它还有存量逆变器的需求。

逆变器就是华为、阳光电源、锦浪科技、固德威、上能电器,逆变器我觉得算是整个产业链里面最好的一个行业,但是当时我们确实没有看懂阳光电源,因为当时没有把阳光电源和华为的情况摸清,华为在我们心中的地位是很高的,而且逆变器本身没有技术壁垒,所以我们觉得阳光电源跟华为竞争的话,我们不觉得阳光电源它的优势到底在哪,当时一直没有琢磨清,所以说阳光电源算是我们错失了的一家公司。

但是要是反过来想,华为也是很早期就进入这个行业了,它跟华为竞争这么长时间了,都没有死,一定是有优势的对吧?当时就没有想通这一点。

设备公司,当时我也没有太认真看,以后还是会看的,当时没有注意到这一个。这几家公司算是设备里面比较靠前,有竞争优势的几家公司。

先导智能(多元整套设备厂商-3C,光伏自动化-锂电池- 半导体外的北方华创);

福斯特也是一家市占率比较高,竞争优势非常明显的一家公司;明冠新材、金博和禾望电器,禾望电器主要还是做风电这一块,但是它光伏的变流器做的也比较好,它的直接竞争对手就是阳光电源;还有中信博、美畅,还有森特、帝科、清源,清源也算是这4种线推荐里面受益的一个企业。我现在基本上结束了,谢谢大家。

@指数基金@草帽路飞@杠六九 @橙心财经 @胖扎特 @古树长青 @老教授论多空 @马拉多纳-A@ @格菲研究院 @格菲浩然投资专栏

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

证券之星估值分析提示通威股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

证券之星估值分析提示隆基绿能盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。